2024年3月,海底捞发布公告:“将着手推行海底捞餐厅的加盟特许经营模式”。

自1994年成立至今,海底捞直营模式已经坚持了30年。

近期,海底捞海外主体特海国际又正式向美国证券交易委员会递交文件,将在纳斯达克双重上市。(之前已于2022年在港股独立分拆上市)

海底捞为什么要开放加盟?又为什么将特海国际在美国双重上市?这是否和海底捞当前的处境及远期战略有关?

“跌落神坛”的海底捞

海底捞曾经是餐饮业神一样的存在。

2011年,畅销书《海底捞你学不会》发行上市,海底捞成为了当时中国知名度最高的企业之一。不仅在餐饮行业刮起了学习海底捞的旋风,其他各行各业都掀起了学习海底捞的热潮。

2018年海底捞在港交所上市,当年实现营收170亿元,并成为中国本土餐饮行业第一家千亿市值的企业。

此后的海底捞,营收和股价继续狂飙。从2019年股价45港元到2021年2月份85.8港元,海底捞最高市值约4500亿港元,这也使海底捞的掌门人张勇成为当年的新加坡首富及全球餐饮首富。

然而,海底捞不断扩张的背后,也带来了企业经营风险。2021年,海底捞全年实现营收391亿元人民币,亏损32.48亿元,这是其近12年海底捞唯一亏损的一年。

此后一年多时间,海底捞股价大跌,尽管海底捞2023年营收达到414亿元,并实现盈利约44亿元,但截止2024年5月初,海底捞市值仍然在千亿左右徘徊。

与此同时,和当年对海底捞一片赞誉,全国学习海底捞形成巨大反差,2023年开始,海底捞的负面新闻也接连不断。8元的生菜仅两片、武汉门店员工斗殴、被消费者吐槽服务下降、价格太高和口味不佳等等,海底捞又成了“招黑体质”,争议不断。

从全国学习的样板到“吐槽”不断,从炙手可热到“跌落神坛”?海底捞怎么了?

海底捞能否延续过去的辉煌,千亿之路又面临何种挑战?

12年,海底捞一路高速成长

从一家只有四张桌子的火锅小店到中国最大餐饮企业、中国唯一创造千亿市值的餐饮集团。

海底捞的成长可以说创造了一个餐饮企业的成长传奇。

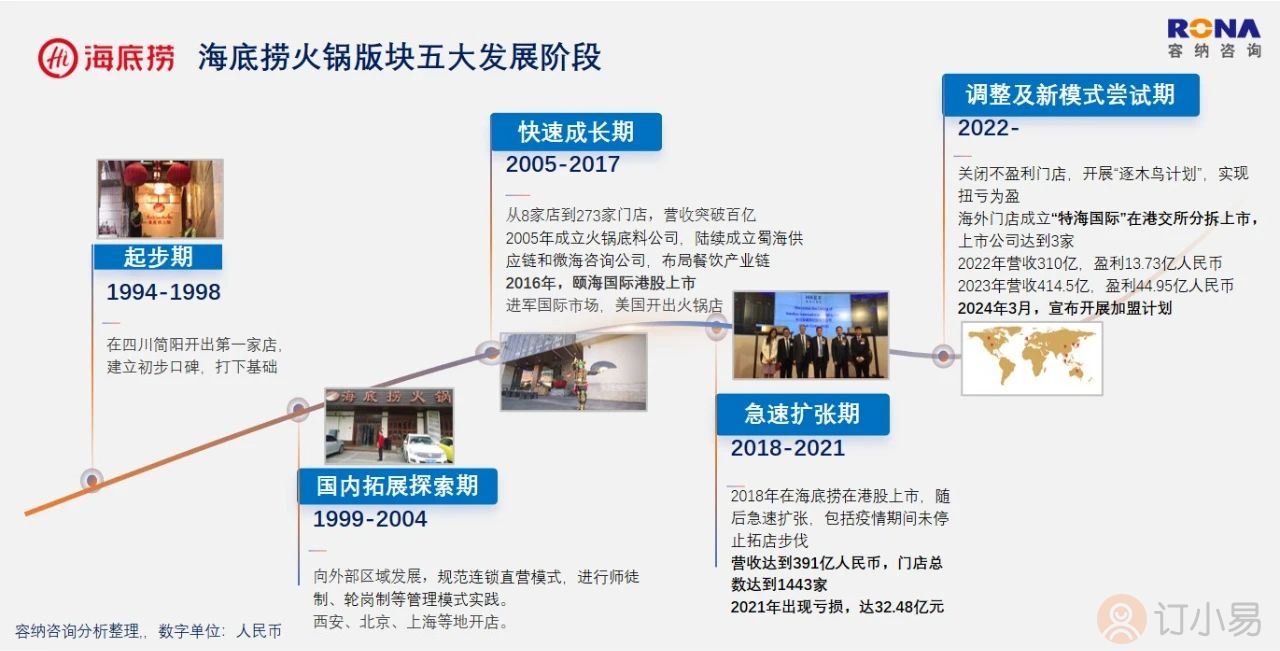

海底捞1994年-2024年发展五大阶段

1994年海底捞起家于四川简阳,开出第一家川味火锅店,到2004年,开出8家门店,度过了起步期和国内连锁初步拓展期。

2005年到2011年,海底捞快速扩张,在国内外开出100多家门店,营收突破22亿元。这一年,《海底捞你学不会》一书上市,海底捞也名声大噪。

2012年开始,海底捞继续飞速发展,2015年突破50亿元,2017年全球门店总数达到273家,实现营收106.37亿元,成为中国餐饮行业第一家百亿企业。

2015年-2017年,海底捞全国门店平均翻台率达到了4.5次/天,2017年平均单店营收约为3900万元,员工流失率控制在10%以内,在中国餐饮行业,这都是非常亮眼的数据。

2018年9月,海底捞在港交所上市,当年实现营收170亿元,达到千亿市值。

2020年1月26日新冠疫情爆发,年初海底捞大部分门店短暂停止营业。随后,海底捞逆势扩张,到2021年海底捞国内外门店达到1443家,2021年实现营收391亿元人民币。也是在这一年,海底捞首次出现亏损,为32.48亿元人民币。

从2021年开始,海底捞进入了调整期。包括开展“啄木鸟计划”,精简人员、关闭不盈利的门店、苦炼内功,当年门店数约为1371家,实现营收310亿元,实现扭亏为盈,净利润为13.73亿元。

从2021年海底捞门店1433家(含海外门店97家)到2023年门店数为1374家(大中华区),门店数并未大幅增长。

从2021年-2023年经营数据看,海底捞大中华区的整体翻台率约为3-3.8次/天,大大低于高峰期4.5-5次/天。

当然,2022年海底捞有一个重大举措,即将海外门店业务成立“特海国际”,在港交所独立上市。自此,海底捞系已经有三家上市公司,分别是颐海国际、海底捞、特海国际。

从海底捞过去12年历程看,可以说实现了跨越式的发展。

2012年-2023年海底捞火锅版块营收统计

从营收上看,海底捞从2011年营收22亿元,到2023年,仅仅海底捞火锅大中华区即实现营收414.53亿元,加上海外特海国际的49亿元营收,火锅版块总营收达到463.53亿元。

2023年颐海国际实现营收约61.48亿元,海底捞系仅三大上市公司的营收已经突破520亿元。

此外,海底捞还有蜀海供应链,预计2023年也已达到数十亿营收,其他布局的产业链公司营收尚未计算在内,可以说海底捞已经是当之无愧的中国餐饮头部集团企业之一。

海底捞系企业从22亿元到超过520亿元,12年复合增长率达到30%,创造了增长奇迹。

如果单看海底捞的业绩表现,似乎会产生一种错觉,就是餐饮行业还不错。实际的情况如何?自2020年1月26日爆发“疫情”以来,过去的4年,可以说是餐饮业最难熬的日子。即使是诸多上市公司,也大多表现不佳。

2016年与S2023年中国主要明星餐饮企业营收对比分析

2007年,味千拉面在港股上市,到2011年实现营收25.72亿元,比当时的海底捞营收还要高,曾经是那个时代的传奇餐饮企业。然而到2023年,味千仅实现营收18.15亿元,比2011年还减少了7.57亿元。

同样2014年就先行上市的火锅企业呷哺呷哺,2018年即实现营收47.34亿元,到2023年实现营收59.18亿元,过去5年复合增长率为5%。但仍然处于亏损状态,2022年亏损3.31亿元,2023年亏损1.95亿元,日子也不太好过。

再看一些早于海底捞上市的明星餐饮企业,包括小南国、全聚德、唐宫最近的3-5年,几乎全部处于下滑或者缓慢增长态势。

曾经和海底捞一样的“网红”企业西贝莜面村,从2016年35亿元到2023年约62亿元的规模,七年的复合增长率也只有9%。

火锅行业还有一家知名度比较高,也意欲港股上市的企业巴奴火锅,2020年营收约15亿元,2023年门店数大约100家左右,预计营收突破20亿元。与海底捞相比,无论是门店的数量还是营收规模,都差距较大。

比较亮眼的是九毛九集团(包含九毛九西北菜、太二酸菜鱼、怂火锅厂、赖美丽酸汤烤鱼四大品牌),从2016年11亿元到2023年59.86亿元,过去7年复合增长率为27%,净利润为4.8亿元,也可圈可点,未来发展前景可期。

还有一家火锅供应链企业“锅圈食汇”,面向家庭火锅、烧烤为核心,提供即食、即热、即煮的预制食材。自2017年成立,采取加盟模式,到2023年全国门店数为10307家,实现营收60.94亿元,也算得上是一匹“黑马”。

当然,最近的五年,还有一个曾经备受争议的餐饮黑马瑞幸咖啡,从快速上市到因数据造假而最快退市,再到满血复活,瑞幸上演了近五年来最翻转的发展剧情。

这家2017年开出第一家咖啡店的企业,2022年突破百亿营收,达到132.93亿元。2023年249.03亿元,甚至超过星巴克中国区收入20多亿元。由此,中国咖啡赛道也诞生出第一家200亿级别的中国餐饮品牌。

当然,从总体规模上,能和海底捞的发展比肩主要还是国际快餐连锁巨头企业。

全球餐饮巨头星巴克,中国区销售从2016年约138亿元到2023年实现营收约227.5亿元(31.615亿美元),实现了稳健发展。

中国区最大的餐饮企业百盛中国,2011年约为400.82亿元(55.7亿美元)营收,到2023年实现营收约为790亿元(109.78亿美元),12年复合增长率约为6%,也实现了增长,但增长率远低于海底捞。

百盛中国旗下品牌包括全球快餐领先品牌肯德基、必胜客和塔可贝尔,并拥有东方既白、小肥羊、黄记煌和Lavazza、烧范等连锁餐厅品牌。其中仅肯德基,截止2023年12月31日,门店数为10296多家。必胜客也拥有3312家门店,其他包括塔可钟、小肥羊,黄记煌、Lavazza拉瓦萨咖啡店约为1036家。以上品牌的餐饮门店总数超过14644家。与海底捞约为1374家门店相比,是海底捞的10倍左右。

当然,国际快餐连锁巨头在中国的发展势头较为强劲,其中肯德基从2016年约297亿元增长到2023年约593亿元(82.4亿美元),目前是中国餐饮市场单品牌营收最高的企业。

2023年全球快餐龙头麦当劳营收约为1835.16亿元(254.94亿美元),净利润约609.63亿元(84.69亿美元)。截止到2023年12月31日,中国大陆门店数为5903家。疫情之后的麦当劳在中国区开店近1000家,可以说也加快了“跑马圈地”的速度。

因此,纵观过去12年,除了国际餐饮巨头和瑞幸咖啡,海底捞的发展算得上是创造了一个时代和传奇。

海底捞千亿谋局的战略解码

在解码海底捞成功之道之前,我们首先应该厘清一个概念:海底捞是谁?

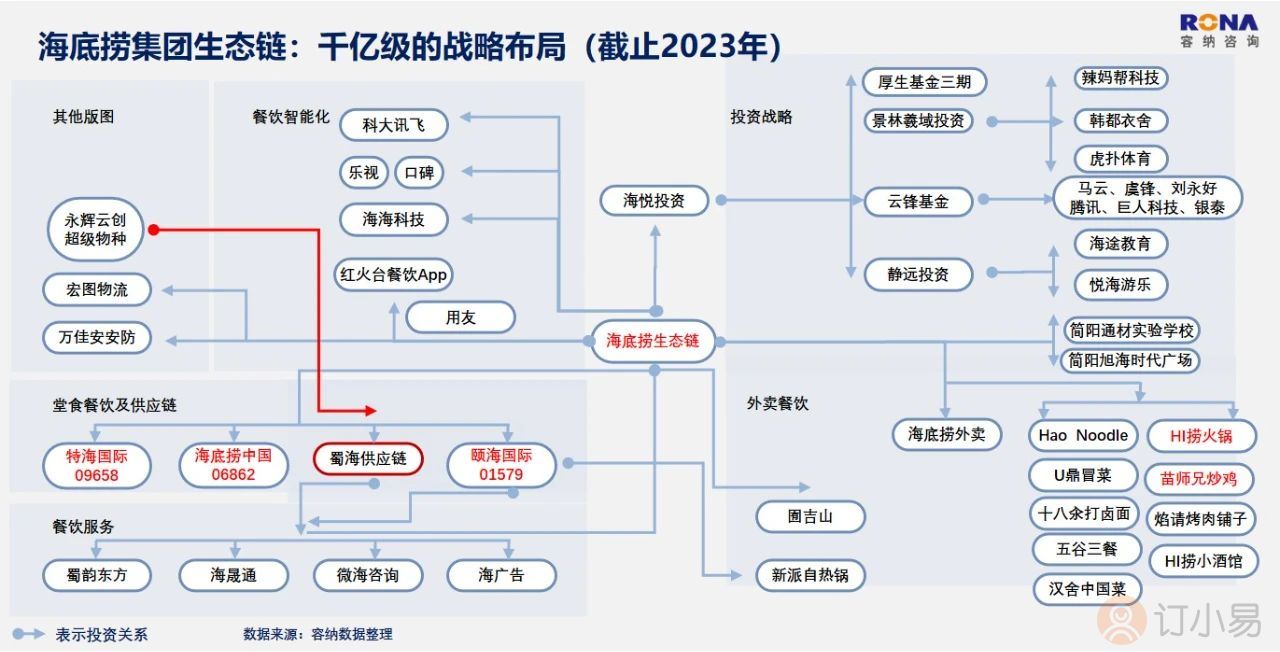

1.一张图读懂海底捞

我们今天解读的海底捞,不仅仅包含了港股上市的海底捞国际控股有限公司,即截止2023年底,在大中华地区拥有1374家门店,在港股上市的以火锅餐厅作为主营业务的企业,还包括了围绕海底捞火锅业务衍生出的包含其产业价值链端的企业、资本公司、服务公司等一个生态体系。

一张图读懂海底捞,我们先看看今天的海底捞究竟发展成什么样?

来源:容纳咨询战略研究中心

这是一张2011年-2023年的海底捞餐饮生态布局图(不完全统计)。

海底捞不是一个单纯做火锅堂食的餐饮企业。

在过去的12年中,海底捞已经在战略上布局了一个完整的产业价值链企业群。

张勇也不是一个简单的餐饮老板。

他的背后不仅仅有马云、虞峰、史玉柱、刘永好等一众商业大佬,他的企业还和永辉、科大讯飞、用友等诸多上市及云峰基金、景林羲域投资、厚生基金等投资基金有着紧密的联系和商业合作关系。

如果从企业顶层战略规划的角度看,张勇绝不是一个仅仅会做好连锁火锅店人性化管理、依靠门店的优秀服务而成功的餐饮老板,他还是一个长袖善舞,将企业远见型业务布局和资本驱动战略都能做好的出色的企业经营者。

在上图中,我们看到,目前的海底捞系企业群至少已经包含了以下五大版块:

堂食、外卖业务(B2C);

餐饮供应链系统(B2B);

餐饮智能化与客户流量布局;

企业孵化与投资;

自主投资基金与参与投资基金。

下面我们逐一进行分析与解读。

(1)堂食、外卖业务

海底捞餐饮的核心业务:海底捞火锅连锁(大中华区)

海底捞火锅成立于1994年,从四川简阳的一家川味火锅店开始,到2023年底,全国共有1374家门店。2023年营收达到414亿元,净利润为44亿元。(本统计已经去除了2022年分拆上市的海外门店数及营收)

从2015年的57.57亿元(当时包含海外门店营收)到2023年414亿元,海底捞营收8年复合增长率达到28%。2023年全年,海底捞大中华区的餐厅服务了3.97亿人次顾客,翻台率3.8次/天,在中国餐饮行业,这都是非常亮眼的数据。

我们可以用海底捞和其他知名的餐饮品牌做些对比。

例如同样做火锅业务,主要采用直营连锁模式,且在香港主板上市的品牌呷哺呷哺。

2023年呷哺呷哺营收约59亿元,主要包含呷哺呷哺、凑凑火锅两大品牌,餐厅总数达1098家,翻台率约为2.0次/天,仍处于亏损状态。

无论是总营收、单店营收、盈利能力和海底捞都相距甚远。

特海国际——海底捞海外门店业务版块

2022年,海底捞将其海外门店业务分拆成立了特海国际,作为一个新的公司法人主体,在香港上市。特海国际主要在国际市场运营海底捞火锅餐厅,提供外卖及销售火锅调味品及食材业务。海底捞自2012年在新加坡开设首家海外餐厅、2013年就在美国洛杉矶开出了第一家门店,截止2024年4月,海外已经开出约115家餐厅。

2021年,海外营收约为3.12亿美元,2022年实现营收5.58亿美元,2023年实现营收6.8亿美元,实现利润约为2526万美元,也从前两年的亏损转变为盈利。

2024年4月,特海国际提交申请在美国纳斯达克上市,募资1亿美元,预计将很快实现双重上市。

海底捞餐厅的外卖业务

海底捞最早做外卖可以追溯到2003年,2008年海底捞自建外卖系统,如今已经成为除堂食外的第二大业务版块。根据财报显示,2023年海底捞社区业务(主要是外卖收入)达10.41亿元。尽管占总营收不高,但仍然是不可忽视的组成部分。

8年从146家门店到超过1489家店,海底捞到底靠什么?

2015年,海底捞全球门店总数约为146家,到2023年中,8年时间,海底捞全球门店总数超过1489家(含大中华区1374家及海外115家左右),增长了10倍多,究竟靠什么能这么快速的发展呢?

难道仅仅是因为海底捞强大的品牌和逆天的服务吗?

实际上,服务和品牌只是餐饮企业经营管理能力的外化表现,要想快速规模化的复制,就必须要有一套完备的、可行的管理系统,这才是连锁企业的经营核心。

一家采取全直营模式的餐饮企业(非加盟),要实现快速扩张,至少需要解决如下四大问题:

完备的餐饮供应链系统;

标准化的管理系统;

人才培养系统;

雄厚的资本。

这就不得不说说海底捞强大的餐饮供应链系统了。

(2)海底捞的餐饮供应链系统

海底捞的餐饮供应链主要包括以下八个独立系统:颐海国际(火锅底料供应)、蜀海供应链(菜品采购、中央厨房、仓储物流等全托管)、蜀韵东方、海晟通、微海咨询、红火台网络科技、HI外送、海广告。

颐海国际:作为海底捞火锅底料供应商,颐海国际于2016年7月13日率先在香港主板上市,2017年,颐海国际营收为16.46亿元,其中关联方销售(海底捞)占比高达67%。伴随着海底捞的强势增长,颐海国际也实现了自身的快速增长。到2023年,颐海国际营收61.47亿元,净利润达到8.5亿元。颐海国际除了给海底捞供应底料外,已经成为国内火锅底料及调味料的主要品牌之一,产品进军全国各大超市、电商平台、第三方餐饮等系统,2023年,其销售来自于关联方(即海底捞火锅)金额为20.11亿元,占总营收比例降至32.7%。来自第三方的销售收入为40.36亿元,包括经销商渠道38.05亿元、电商渠道3.05亿元。这表明,颐海国际已经逐渐独立,成为整个火锅产业价值链的上游企业。

蜀海供应链:蜀海供应链于2011年成立独立公司,除了给海底捞自有火锅门店提供菜品的采购、仓储、物流等全托管服务外,一直在探索向整个餐饮行业提供供应链端的服务及向消费者端进军。蜀海供应链的对标企业是美国餐饮供应链巨头Sysco(西斯科),Sysco是全球最大的餐饮供应链企业,2023年营收达5459亿元(763.25亿美元),世界500强排名186位。

到2023年,蜀海供应链拥有5万个SKU、8个中央厨房、43个冷链物流中心,服务4000多家餐饮企业,包括太二酸菜鱼、金鼎轩、松鹤楼、陈香贵、霸蛮、丰茂烤串、七欣天、大米先生、遇见小面、蒙自源等餐饮企业,蜜雪冰城、茶百道等茶饮企业,以及牧羊村、西安象牧、三千酱等食品企业,还有7-11、盒马鲜生等商超零售商,以及中央电视台、华为、视源科技等众多企事业单位。年收入达数十亿元。

在过去12年时间里,蜀海供应链在不断探索ToB及ToC的业务模式,2022年9月,蜀海供应链B轮融资8亿元,此次融资必然加速规模化扩张,也预示着蜀海在不久的将来将独立IPO上市。

蜀韵东方:2007年成立,由海底捞工程部演变而来,为海底捞餐饮企业提供餐厅设计、产品供应、施工管理和后期服务的公司,有对外承接业务的能力及计划。

海晟通:北京海晟通财务咨询有限公司,原海底捞的财务部,现在为海底捞提供业务培训、管理咨询、流程梳理、财税架构规划等财务服务。同样,也对体系外的餐饮企业进行财务咨询服务。

微海咨询:前身为海底捞人事部和财务部,对内做招聘以及培训,2015年成立微海咨询,成为一家为连锁服务业提供人力资源及财税管理综合一体化服务。服务内容包括:财务咨询、人力资源培训、人力SaaS和财务SaaS、平台服务,包括招聘、神秘顾客考核、巡店、外包、灵活用工等。目前已经为上千家国内连锁企业提供运营咨询服务。

海底捞外送:2014年10月,海底捞将外卖业务独立,公司名称为每客美餐餐饮管理(上海)有限公司,24小时营业,是专门负责海底捞火锅外送的独立平台。

信息技术服务:2017年,海底捞曾经和用友软件合资成立了红火台科技公司,为海底捞定制餐饮云平台,即餐饮企业的软件管理系统。这家独立公司的目标是成为中国餐饮行业的领先互联网SaaS生态链平台,因业务发展不理想于2023年注销。2020年,海底捞通过微海咨询成立上海燃海科技,继续在餐饮信息赋能及人力资源领域布局。

海广告:计划独立,为海底捞系企业进行广告设计、传播推广运营的公司。

除了麦当劳、肯德基、星巴克等拥有多年连锁餐饮经营经验及累积的跨国巨头外,海底捞可以说是餐饮供应链建设最为出色的中国餐饮企业之一了。

从火锅底料到菜品采购、仓储供应、从企业财务管理到人才招聘、系统培训、从店面装修到门店的软件应用,海底捞目前已经全面覆盖了火锅品类上游的各个价值链的布局。

餐饮连锁品牌的快速规模化发展,没有产业价值链的贯通是很难实现的。在这一点看,海底捞的确已经完成了初步的战略目标。

海底捞的业务战略是打造一个生态平台,每个餐饮供应链的专业版块都各自独立且专业化运营,这些独立公司除了为自身体系提供服务,还对餐饮行业进行服务及赋能、甚至大多数有独立上市的战略计划。

(3)餐饮智能化及客户流量布局探索

上述的企业布局和海底捞主营业务有着直接的关系,以下这些战略布局就在核心业务层再向外扩展,大部分探索失败,小部分有所成效。

海海科技:前身是海底捞信息部,成立于2015年1月1日,旗下推出“海海游戏社交平台”意图成为一个领先的游戏化营销平台,目的是通过场景游戏来提高客户粘性,提升餐饮商家的客户活跃度。该探索一直发展不理想,公司已经于2020年注销。

科大讯飞:海底捞系的投资公司科大讯飞曾经的子公司安徽讯飞至悦科技有限公司60以上%股权,在人工智能餐饮行业的应用以及硬件设施上,海底捞能够获得来自于科大讯飞的助力。目前该公司控股方为上海海悦投资公司,为海底捞系的投资公司。

口碑:2016年4月12日,海底捞、外婆家、西贝参与了口碑生活平台的B轮融资,口碑是阿里巴巴创始人马云控股的互联网本地生活服务平台。2018年口碑被阿里巴巴与饿了么合并成为一家本地生活服务公司。

此外,海底捞还曾投资乐视手机、乐视移动等企业,在客户流量、互联网、人工智能方面,海底捞一直在进行资源整合和投资探索。

(4)企业孵化与投资

餐饮类企业投资:

优鼎优:优鼎优是海底捞创始团队自行孵化的一家餐饮企业,主要以四川冒菜为主,进行全国直营连锁。优鼎优于2017年4月在新三板上市,2017年年度营收约为1.09亿元,净利润23万元。但优鼎优进入冒菜这一赛道发展并不顺利,目前已经从新三板退市。

海盗虾饭:2017年海底捞向海盗虾饭投资千万元,帮助海底捞在消费升级浪潮中布局“慢快餐”这一环,培育新的增长点。目前在全国有超过100家门店。

彩泥云南菜:2017年领投彩泥云南菜的A轮千万级融资,彩泥云南菜成立于2014年,主打云南人做的原汁原味云南菜,曾经在上海已有13家店,滇游记2家店,在江浙沪地区已有一定的品牌势能。目前该项目已经基本停滞。

2019年4月,海底捞推出首个子品牌十八汆,之后,海底捞又陆续孵化了捞派有面儿、乔乔的粉、秦小贤、大牟田、饭饭林佰麸私房面、苗师兄鲜炒鸡等数个快餐副牌,品类涵盖面食、米粉、小吃、日料等。

目前还在运营的品牌有:U鼎冒菜、HI捞火锅、十八汆,五谷三餐、苗师兄鲜炒鸡、汉舍、焰请烤肉铺子、Hao Noodle等品牌。

海底捞近年来一直尝试进行餐饮堂食多元赛道的品牌孵化,总体而言,目前尚未出现业绩及发展有突出表现的企业。

餐饮外其他行业类企业的投资:

万佳安安防(新三板834520):主营业务为视频安防监控技术及产品的研发、生产、销售,拥有自有品牌、 自有渠道,为视频安防解决方案及一站式产品提供。2023年营收12.98亿元,目前市值15亿元左右。

四川简阳旭海时代广场:为张勇家乡简阳的商业地产项目,包括总部经济、餐饮服务、商品交易、商务办公、图书及艺术品展览交易中心、物流服务及停车场等业态。

简阳市悦海游乐有限公司:室内游乐场品牌,集合大型机械游乐、电玩动漫、多种DIY体验项目、亲子活动、儿童餐饮休闲、儿童配套服务等为一体。

简阳通材实验学校:由海底捞和四川省一级示范学校简阳中学,于2001年共同创办的一所全寄宿制民办学校,到今年已有23年。

(5)自主投资基金+参与的投资基金

海底捞成立自主投资基金,用于投资旗下孵化的企业,也用于参与其他基金投资。

静远投资:简阳市静远投资有限公司成立于2009年,是张勇最早成了的投资类企业之一,也是四川海底捞餐饮股份公司最大的股东。该公司的主要股东包括当年和张勇一起创业的施永宏等,主要用于投资家乡的部分企业,包括商业地产、学校、游乐等项目。

海悦投资:上海海悦投资管理有限公司成立于2012年5月,是海底捞系旗下的主要对外投资企业之一,包括红火台科技、安徽讯飞至跃科技、曦域资产公司、上海景林曦域投资中心(有限合伙)、深圳市越海全球供应链公司等。

其中不乏由近年来非常活跃的投资公司,例如景林曦域投资了诸多企业,其中不乏辣妈帮、韩都衣舍、客如云、虎扑等知名企业。

其余海底捞系的投资公司多达数十家,主要应用于对内投资,对于其所设计的实际控制人路线及对外的各类企业、基金参与,在此不一一做出分析。

参与的投资基金

上海云峰创业投资中心:由马云、虞锋创立发起的国内著名投资基金,投资股东包括腾讯商业、阿里巴巴、巨人网络、中国银泰、华谊兄弟、分众传媒等企业,关系人为刘永好、史玉柱、沈国军等知名企业家,海底捞是云峰基金的参与投资股东之一。

其中,云峰基金曾于2015年底参与投资了海底捞系的颐海国际,并于颐海国际上市后成功退出。

厚生基金三期:厚生基金是由新希望主导,由著名企业家刘永好发起,专注于大农业、泛食品和健康消费领域。厚生基金的投资方包括泛海国际、京东、物美集团等知名企业。

海底捞是厚生基金的投资企业,同时也参与了厚生基金的投资。

厚生基金自2010年开始,已经投资了在食品、餐饮行业的多个知名品牌,包括飞鹤乳业、海底捞、多乐之日、卫龙、颐海国际等。

如今的海底捞,已经有三家港股上市企业,特海国际也将在美国纳斯达克上市,海底捞的创始人张勇及海底捞系参与的投资远不止上述的企业及基金。

当企业拥有了能够用于非主营业务经营以外的足够资本后,进入投资领域是正常且必然的事件。从企业到行业,从行业到生态,资本是最好的介质。

2.一张图的背后,是海底捞的千亿级战略布局

笔者认为:战略大于管理,走在正确的方向上是企业发展的第一要务,而业务战略是企业的第一战略。因为选择大于努力,进入一个正确的赛道,往往是企业做大做强的关键因素。

(1)海底捞的长大首先受益于中国餐饮行业是一个足够大的赛道

海底捞之所以能从一家小餐馆发展到超过520亿元规模的企业集团,首先取决于餐饮行业的发展及火锅细分行业的赛道有足够的发展空间。

中国餐饮行业规模从2014年的27860亿元到2017年39844亿元,3年中保持了10%以上的增长速度。海底捞也顺势发展,从2014年约50亿元到2017年实现营收106亿元,成为中国餐饮第一家突破百亿的企业。

此后餐饮行业仍然强劲增长,到2019年疫情前,总规模高达4.7万亿元。疫情期间,餐饮行业虽然受到巨大冲击,但基本稳定在4万亿元规模。到2021年,中国餐饮行业又重回4.7万亿元规模,2023年餐饮行业再创新高,总规模达到5.29万亿元。

海底捞主要布局的火锅赛道是餐饮行业最大容量板块之一,根据《中国餐饮发展报告2022》显示,2022年火锅市场整体规模超过6000亿元,门店数量超过50万家。以海底捞2023年约414亿元总营收看,占中国火锅行业份额约约为7%,占大餐饮行业份额不足1%,还有较大的发展空间。

从全球的餐饮发展看,只有做到产品的标准化,才能实现门店连锁经营的规模化。

从火锅品类来看,火锅的锅底可以做成标准化、预制化产品、火锅所需要的食材可以进行相对标准化的采购和管理,最重要的是,火锅不需要专业的厨师进行烹饪,而是由一般服务人员经过培训,消费者自己参与就可以完成。

相对于传统的中式餐饮,火锅更容易标准化。根据餐饮平台美团的数据,2023年火锅品类连锁化率为23%,远高于行业平均水平。

海底捞之所以能成为第一家百亿级中国餐饮企业,其中重要的因素就是火锅是为数不多的可以做到产品标准化的中餐大品类。

前文我们提到,中国区最大的餐饮企业百盛中国,2023年实现营收约为790亿元(109.8亿美元)。

百盛中国旗下品牌肯德基、必胜客和塔可贝尔、东方既白、小肥羊、黄记煌和Lavazza、烧范等餐饮门店总数2023年超过14644家。与海底捞大中华区约为1374家门店相比,几乎是海底捞的10倍。

2023年,我国火锅门店总数近50万家,海底捞大中华区门店1374家,占行业门店数的不足1%,从堂食门店的拓展上还有较大的空间。

因此,无论从行业发展的空间及集中度现状,还是品牌连锁餐饮企业的现状对比,海底捞成就千亿规模,都有足够的市场空间。

2024年3月,海底捞宣布将开放加盟,也是走向规模化,更快速实现千亿营收的一种新的路径。

(2)海底捞不断加速企业管理转型与全产业链布局

尽管火锅可以相对标准化,但企业的扩张仍然面临严峻挑战,其中最核心的是餐饮供应链的控制能力和门店管理模式的复制。

张勇曾经说过:他最欣赏的餐饮企业,一个是麦当劳,一个就是SYSCO(西斯科)。海底捞也正在学习这两家企业,从“亲情化、人性化”管理为主向“标准化管理”进行不遗余力的变革。

海底捞的两个核心战略转型:精细化管理转型与全产业链布局

海底捞起家以企业文化为核心,聚焦打造服务力实现了差异化,打响了品牌。

如果假设海底捞要实现千亿级营收,则预计需要开设门店数会达到5000家,这些仅仅打造所谓的人性化管理是靠不住的。没有内部的精细化管理和外部对供应链的超强控制能力,也是很难实现的。

因此,自上市后,海底捞即花费了巨大的投资在内部运营管理系统的标准化建设上,也在人才选用上借鉴了许多国际餐饮企业的做法。

例如,海底捞学习麦当劳、星巴克,引进大学生作为门店储备干部,希望能不断提升门店人员的平均综合素质,向精细化管理迈进。

在管理上,不断完善店长负责制模式,完备人才培养、留存、培训制度,实施坚决的考核及淘汰机制,都是在管理上的“麦当劳化”。

海底捞还在借鉴国际化餐饮企业基础上独创了“师徒制”组织管理与薪酬模式,在这种模式下,店长除了固定薪酬外,根据单店业绩绩效参与分红,同时,如果能够培养人才开出新店,则也可以参与“徒子、徒孙”门店的业绩分红,从而实现多店、多人的共创管理。这也是海底捞能够快速扩张,且对人才培养及防止人才流失的保障机制。

今天的海底捞,亲情化服务只是“制度化管理”的锦上添花,没有制度化,当店面越来越多,企业门店的食品安全、消防安全、服务水平都会面临极大的挑战。

另一方面,海底捞也持续多年发力,通过构建全餐饮价值链的各个环节,以及通过各个环节的标准化和强控制来实现产品质量的稳定性。

从“食材”到餐桌的餐饮行业全产业链布局图:

来源:容纳咨询战略研究中心

火锅企业的产业价值链的布局,需要大量的资金投入,也意味着企业也进入到了不同的经营领域。

中国和国外不同的地方在于,中国餐饮行业的上游供应链的标准化程度不高,也缺少规模化的供应链企业。

因此,海底捞将几乎所有产业环节都自己直接来做。

例如海底捞的蜀海供应链设置的中央厨房,将采购、仓储、物流、甚至蔬菜清洗等功能放置在中央厨房,配送到门店后,店面只需要做好摆盘和简单的加工即可。即使是门店的动作,都编制清晰的标准,进行培训和督导,这些都是国际餐饮连锁品牌麦当劳、肯德基的通用做法。

这种做法,给海底捞带来了管理的挑战、经营的难度,但也增加了企业的控制力,带给企业品质保障。

从目前来看,海底捞旗下颐海国际在火锅料供应商已经日渐成熟,且海底捞自身的供应量占比也大大降低,到2023年为32.7%,已经转型成为整个火锅产业供应链企业。

蜀海供应链目前已经形成数十亿元营收,成为火锅行业及餐饮上游供应链最大的企业之一,上市也只是时间早晚的事情。

当然,火锅涉及的菜品如此之多,全部的产品都自己做是很难做到也并无必要的。因此,海底捞也必然要构建外部供应链系统。

海底捞对外部供应链的管理及数字化升级也是其核心竞争优势之一。

在与数百家上游产品供应链合作中,海底捞学习苹果和麦当劳等国际公司的管理模式,与供应商实施“共创管理”,从消费者的需求出发,参与产品的研发。

例如海底捞餐厅除了需要火锅底料、调味料、肉类和净菜等产品外,还需要酒水、饮品等。海底捞和其他火锅品牌不同,在店内几乎全部采用自有品牌,包括啤酒、鸡尾酒、饮料等,这种模式无疑会增强海底捞的赢利能力,而海底捞的菜品饮品等,很多都是海底捞和上游供应商共同研发的。

海底捞甚至插手供应商内部的品质管理,对供应商工厂的一线人员培训,海底捞食品安全团队走进供应商工厂,在品控、安全等方面赋能上游合作商,海底捞也正在创建数字化供应链系统,这些都是提升研发速度、挺高工作效能的硬基础,也是对供应商强管控,确保食品安全的保障。

海底捞在餐饮供应链端的布局,实际上已经超过了火锅本身的经营边界。

餐饮供应链实际上是一个比火锅行业更大的赛道。张勇布局的不仅仅是约6000亿元规模的火锅细分领域,而是高达五万亿元规模的整个餐饮赛道。这其中ToB的生意虽然难做,却市场容量巨大,也比较有潜力。

前文我们提到过,全球营收最高的餐饮企业实际上是美国西斯科,2023年营收约为5459亿元(763.25亿美元),世界500强排名186位。

因此,蜀海供应链并不是单纯给海底捞火锅赋能的供应链公司,而是面向全行业,未来希望也成为百亿、千亿规模的餐饮企业。

这个行业目前集中度低,方兴未艾,还在成长期,可以视为海底捞系布局的第二成长曲线企业。由于餐饮供应链端的现状、发展趋势具有独特性,在此不多做阐述。

(3)海底捞远见型布局及资本与实业双轮驱动战略

我们可以这样来看海底捞当前的战略。

海底捞不仅仅要把海底捞火锅堂食做到500亿、1000亿,还直接经营了几乎所有和海底捞火锅相关的产业链环节。

海底捞的未来战略不仅仅是火锅产业链,还要做大餐饮行业的产业链上游,并且在这个价值链中孵化出一个餐饮上市公司群。

海底捞对标麦当劳,而蜀海供应链对标的是美国餐饮供应链巨头西斯科,由此可见,张勇的布局非常宏大。

海底捞不仅仅自己做餐饮企业,还要给多个赛道的餐饮企业赋能,做餐饮全行业的服务商。

这个布局,是从2017年之前就开始的,7年过去了,只是当年的战略构想到今天一步步在实现,不断根据外界环境变化做调整而已。

也正是因为从大餐饮行业的视角出发,海底捞才能一骑绝尘,成为中国餐饮行业中规模最大的企业。

做了如此庞大的战略布局,自然少不了资本驱动。

海底捞将自有累积资金成立专业投资公司,和国内著名的投资机构形成了战略合作。包括云峰基金、厚生基金等。这种资本战略合作的背后,更是和商业领域的顶尖企业家的合作。张勇也因此进入了马云、刘永好、虞锋的朋友圈。

同时,海底捞也在集群化的孵化自己上市企业,目前已经有海底捞、颐海国际、特海国际(双重上市)四家上市公司。除了募集资金、分散风险外,也为其他版块上市带来实实在在的样板和经验。

海底捞旗下的蜀海供应链2022年B轮融资8亿元,投资方包括中银集团投资有限公司、中国农垦产业发展基金、华润大消费基金联合领投,君联资本跟投。

不远的将来,蜀海也将进入资本市场,成为海底捞旗下的一家新的上市公司。

(4)海底捞正在以火锅堂食业务为核向全产业链生态餐饮集团进军

从今天回望,可以说海底捞堂食版块在港股上市是非常正确的战略性决策。

到目前为止,海底捞能够有三家上市企业、孵化蜀海供应链等其他餐饮产业价值链的企业,和海底捞2018年上市有极大的关联。

2018年之前,所有战略布局中,海底捞火锅是数字1,没有这个1,其余的企业都是0。

海底捞依靠火锅堂食业务的不断长大,带动了供应链企业规模化的发展。海底捞上市后巨大的市值,也给投资机构以巨大的信任,降低了海底捞系企业融资的门槛。

更加主要的是,餐饮企业的风险度是比较高的,尤其是食品安全风险。海底捞曾经发生的“老鼠门事件”尽管被完美的公关了,但是随着海底捞门店数量越来越多,管理难度越来越大,加上目前整个国内餐饮还极为不成熟的供应链体系,难保不再出现类似的问题。

即使是肯德基这样的巨头,出现类似“苏丹红”这样的食品安全事件,也会给企业带来巨大的影响。

2020年新冠疫情爆发更是证明了海底捞早早上市的决策正确,疫情期间,即使是当时发展的风声水起的餐饮明星企业西贝,出现巨大亏损,也不得不寻求贷款解除资金链危机。

而当时的海底捞,账面上有大量的资金储备,2021年在已有较大亏损的情况下还能逆势扩张,主要还是因为上市公司资金储备充裕的原因。

因此,对于劳动密集型的企业,如果出现阶段性的整顿和集体关店,要扛过这样的风险,没有雄厚的资本做后盾,是很难想象的。

何况,海底捞的战略布局和雄心如此之大,资本战略、生态战略已经成为其必选项。

(5)海底捞为什么要在2024年开放加盟?

因为的如今的海底捞,走向千亿规模,可以说是:万事俱备,只欠东风。

万事俱备:海底捞自上市以来,已经打通了火锅行业产业价值链的全部环节,包括门店建设、门店管理系统、自身供应商系统等。海底捞系企业蜀海供应链甚至能够服务餐饮全行业。同时,海底捞品牌也赢得了亿万客户的信赖。

只欠东风:对于海底捞而言,全部采取自营模式的发展速度受限,且风险过高。2020年疫情期间,海底捞曾马力全开,一年开店544家,但随即的2021年,新开421家,关闭276家,企业出现大规模亏损。正因如此,海底捞自2021年股价持续下跌,直到2024年才基本恢复到千亿市值。

补充加盟模式,一方面可以提高门店布局效率,另一方面也可以分担企业风险。就是海底捞未来快速扩张的“东风”。

(6)海底捞要实现千亿营收,或许只需要5-6年

事实上,目前海底捞系的核心企业:包括海底捞(大中华区火锅业务)、特海国际(海外门店)、颐海国际(火锅料)、蜀海供应链四家企业,营收已经接近600亿元规模。

在此,我们仅以海底捞港股上市公司为例,看看火锅版块大中华区营收做到1000亿元,应该是一个怎样的发展节奏。

海底捞2023-2029年营收增长预测虚拟分析

过去12年,海底捞复合增长率为30%。而过去的五年,即2018年-2023年,虽然经历了三年疫情,海底捞的复合增长率仍然为19%。

假设海底捞能够保持19%的增长率,那么五年后海底捞大中华区的营收约为985亿元,接近千亿元。从理论上说,这似乎并不是一个遥不可及的梦想。

海底捞营收要达到千亿元,需要新开多少家门店?

2023年海底捞总门店数1374家,门店堂食营收为392.66亿元,以此计算平均门店销售额约为2857.8万元。如果按照2023年平均单店营收计算,堂食达到1000亿元营收,海底捞总门店数要达到3499家。按照以上估算,海底捞至少需要再开出2125家门店,分布到五年时间,则平均每年需要新开门店425家门店。

实际上,要达到千亿营收,海底捞未来可能需要开出的门店数会更多一些。

因为海底捞一二线城市的布局已经较为完善,未来主要门店会布局于三四线城市,单店平均营收必然下降。如果按照一家门店2000万元左右营收计算,海底捞总门店数量需要达到5000家,实际新增门店将达到3650家以上。

如果从现在开始起,平均每年增加730家以上门店,则大约需要5年时间,即到2028年,海底捞火锅仅大中华地区部分就能够接近千亿元营收。

如果全靠直营,海底捞2021年“火力全开”状态下开出544家门店,已经导致大量关店。显然要一年开到700家以上门店,是隐藏巨大风险的。

2023年,肯德基在中国区门店总数为10296家,麦当劳为5903家,在过去的2023年,肯德基新开门店1900多家,麦当劳超过1000家门店。

其中,麦当劳采取国际特许连锁模式(即加盟),对海底捞的借鉴意义较大。麦当劳计划自2024年开始,未来五年开店数超过5000家。届时麦当劳中国总门店数将有1万家以上。

因此,海底捞每年布局730家门店,也并非毫无可能。

海底捞此次有限放开加盟,从战略角度看是探索两条腿走路,通过“自己开店+加盟开店”并行,实现效率与风险的平衡。

事实上,海底捞火锅版块(大中华区)的营收能达到800亿元左右,海底捞系的整体营收就将突破千亿元了。

如果没有出现“黑天鹅事件”或者企业发生重大的战略性错误,千亿的海底捞,也许只需要5-6年。

成就520亿海底捞的核心因素是什么?

从2011年营收22亿元到2023年海底捞系企业超过520亿元,海底捞何以实现高速增长及规模破局?这其中的核心因素又是什么?

以往,人们常常谈论并认为海底捞的成功,得益于其在诸多战术上的极致创新能力,包括海底捞独特的文化、亲情化的管理、极致的服务,但很少去关注海底捞在企业顶层战略上的布局。

海底捞的成功,除了持续不断的管理创新、艰苦奋斗的文化底色,更加重要的有一点,常常被忽视:就是海底捞创始人宏大的格局和战略布局。

做正确的事,远见型的赛道布局,才是海底捞成就500亿元规模、未来走向千亿最核心的因素。

宏大的格局:从做全国型企业到国际化企业

海底捞创始人张勇,拥有宏大的经营格局,在发展上从来不给自己设限,总是寻求在更好的场域经营事业。

1994年海底捞从四川起步,五年后走出四川进驻西安,2002年进军郑州,2004年进北京,2006年进上海,2012年进入海外市场新加坡、2013年进入美国洛杉矶,2014年进入韩国、2015年进入日本。如果从门店的布局看,都是点状的非线性的。

在年度营收约20亿元规模的时候,海底捞就已经开启了进军国际市场的步伐。这当然不能缺少创始人的勇气和格局。

因此,海底捞从开始就没有局限于某个区域经营的想法,而是不断的突破自己的舒适圈,下了一盘全球化的大旗。对于火锅走向世界,做海外华人和外国人的生意,张勇从没有认知障碍。

当然,四川火锅品牌走出国门经营,海底捞并不是先行者,小天鹅火锅、刘一手都早于海底捞开设海外门店,且有成功的先例。但从今天来看,海底捞无疑是海外门店最多、规模最大的中国餐饮企业。

远见型布局:从门店堂食到全产业价值链的战略

笔者认为,海底捞之所以能成为中国餐饮第一家百亿级的企业、第一家千亿市值的公司,更加核心的原因在于海底捞虽然从火锅堂食业务起步,但是目标却是要做一家覆盖全产业链的综合型的餐饮集团。

因此,海底捞创始人张勇的对标企业,一个是全球第一的连锁餐饮巨头麦当劳,另一个是全球最大的餐饮供应链巨头西斯科。

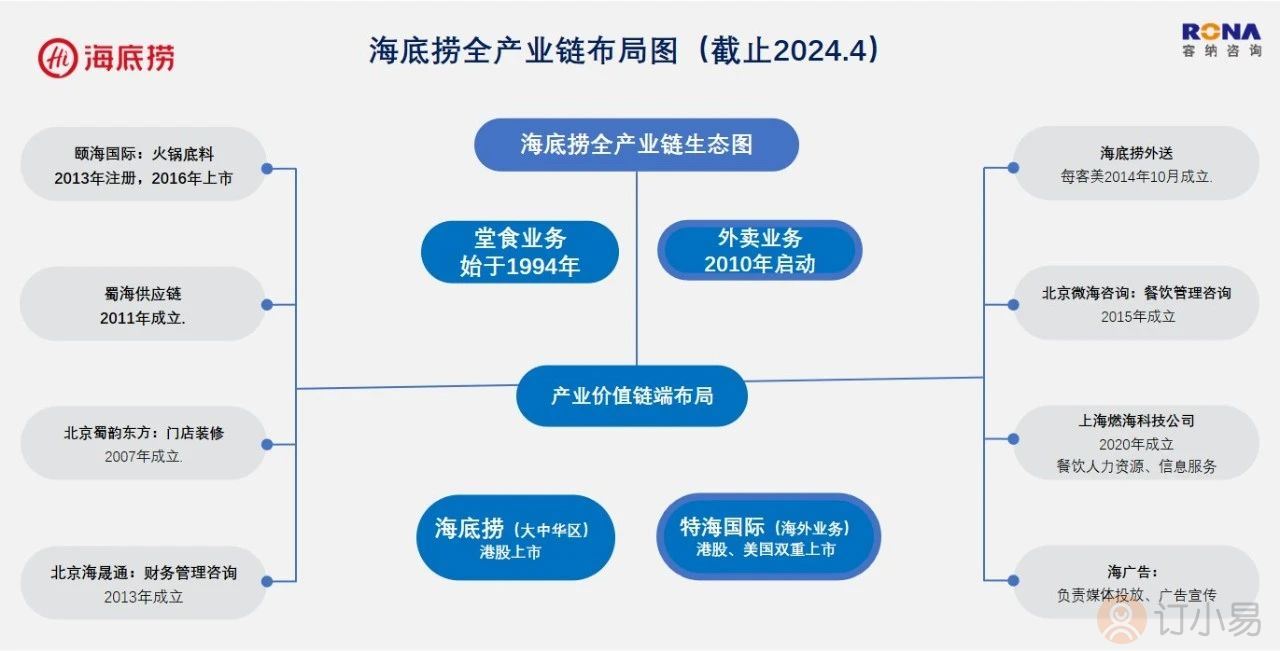

海底捞全产业链布局图

未雨绸缪是所有伟大企业的特质,而今天的成果,必源自于昨天的决策和行动。

海底捞早在2007年就已经独立蜀韵东方,2011年,成立蜀海供应链,如今已经成为中国餐饮行业供应链头部企业。2014年海晟通财务咨询公司成立,除了给海底捞做财务管理服务,计划对外承接管理服务客户。2010年启动外卖业务,2014年成立独立公司负责外送业务。2013年颐海国际在香港注册,开启独立上市计划。2015年成立微海咨询,不仅负责内部门店管理咨询服务,还为火锅行业的企业进行管理服务。

海底捞的全产业链布局,最早可以追溯到2007年。2010年开始,有目的、有计划地将火锅产业链上的各个环节分拆,或成立独立运营公司,或独立部门,并开启了各个版块的独立孵化上市的计划。

2016年,海底捞火锅底料供应板块的颐海国际在港股率先上市。此后,海底捞开始将实业和资本进行融合,从企业到行业再到生态。

如果回溯到2010年甚至2014年,当时许多同样风生水起的餐饮品牌既没有产业链布局举措,也无未来对接资本的上市计划,还在专注于堂食业务发展。

海底捞从产业价值链的角度规划企业布局,实施“资本+实业”的双轮驱动战略,具有宽阔视野和布局前瞻性。这和很多餐饮明星企业的领导者,把视角全部聚焦于自身经营上,有着全然的区别。

很多企业从一开始就输在了起跑线上,没有战略布局,没有明确方向,没有系统的规划,只顾着不断的向前赶路。虽然也可能在一段时间将企业带到一定的高度,但想要有质的飞跃,无疑是困难的。

孙子说:求之于势,不责于人。

海底捞的发展首先得益于过去12年,中国餐饮行业,尤其是火锅赛道的快速增长。

但一个行业发展的再好,企业深透理解与研究自身所在的产业,不断因应时代的变化选择正确的赛道,从而形成顺势而为的态势永远都是第一位的。

一个企业家,应该知道自己今天在什么赛道上,更应该对未来的企业赛道进行展望和远见型的布局。

海底捞的强在于其艰苦奋斗的文化底色和不断推进制度化管理,但是成就海底捞的今天的大,则主要的源自于创始人的格局和远见型布局。

海底捞未来发展面临的最大挑战是什么?

一切组织,都无法忽视“其兴也勃焉,其亡也忽焉”的历史周期律。

作为一家经营了30年的企业,今天的海底捞也面临着诸多现实问题。例如口味缺乏特色、服务质量各个门店参差不齐、性价比不高等现象已经成为常态。曾经是餐饮业“神一样的存在”,到今天也已经退下光环,逐渐回归到平常。这些都是今天的海底捞现实的写照。

海底捞曾经以“学不会的服务和企业文化”成为一家名噪中国的明星企业,而今天又陷入到如其创始人张勇所说的:“如果想知道什么叫名不副实,你去海底捞看看就知道了“的尴尬境地。这不是一句调侃,也不是谦逊,而是海底捞面临的客观现实。

在曾经的中国明星企业历史长河中,有太多的企业都面临过、甚至被巨大的光环和名声所负累。例如海尔、美的、格力、联想,曾经是90年代甚至2000年之后的风云企业,今天正在回归平常。甚至连阿里巴巴、腾讯、京东这样2000年代的企业,今天也面临着“名不副实”的挑战。

而餐饮行业,面临如此境地的企业也还有很多,包括曾经备受消费者喜爱和追捧的百年餐饮品牌全聚德,成立于1987年,最早港股上市,也曾经无限风光的小南国等,今天仍然在顺应时代的变革路上探索。

因为消费者有多喜爱你,就有对你有多少期待,甚至这种期待是超越现实的。

一本《海底捞你学不会》让海底捞一举成名天下知,当然给海底捞带来了巨大的品牌效应,带来了客流和利润。但一个已经名满天下的餐饮品牌,如何实现实至名归,才是最大的挑战。

如今的海底捞,主要面临着两大挑战:

一是现有的核心竞争能力在与同行竞争中不再一骑绝尘

海底捞曾以卓越的服务和全产业价值链的布局超越同行,成为自身的长板。但对于今天的许多规模化连锁品牌,供应链及服务水平也在不断提升。

然而在口味、性价比上,甚至某种程度上成为了海底捞的短板,一家服务好、又好吃、性价比又高的火锅,似乎成了海底捞无法实现的魔咒。

面对消费者吐槽海底捞“不好吃”和“价格太高”的呼声,海底捞似乎还没有找到好的解题思路,陷入到了和客户的无声“拉扯”中,这也是海底捞在未来持续增长面临的难题。

一家餐饮企业,当他被消费者认为“又贵又不好吃”,当然需要企业深思与高度警惕。这种尴尬的情景,如今的全聚德在面对,全球咖啡巨头星巴克也在面对。

尤其是“产品力”的创新,如果企业始终执着于不断强化服务和管理的长板,而忽视“产品力”,忽视消费者的呼声,无异于进入了如当年福特汽车创始人所说的“无论你需要的是什么,我只生产黑色的”,这种教条主义的怪圈。

当然,我们也看到,海底捞自2021年开始,已经在产品研发创新上推出了一些新的举措,包括每年两次的上新及消费者体验等活动。总体而言,还停留在个别新品的上市、新品宣传等方面,真正的产品创新未有大的起色。

为什么成为“好吃”的海底捞对于海底捞如此之难呢?主要有两个原因。

原因1:海底捞认为自己销售的是顾客的综合体验,而不仅仅是“锅底和食材”。

在综合体验方面,海底捞投入了较多成本,结果上相比其他品牌也有竞争能力,因此海底捞或许自身认为这个对于客户是有足够吸引力的。例如海底捞派大巴去演唱会拉人、免费美甲、美鞋、护手等服务,帮客户看孩子等等,这些对于许多特定消费者来说是能够创造消费粘性的。

就像许多去星巴克的人,有很多是朋友约会、半商务沟通,还有很多自由职业者,主要是去办公的,顺便来杯咖啡而已。很多去吃海底捞火锅的,可能是去做个美甲,护手,顺带再吃顿火锅。

因此,海底捞并不急于在“锅底、食材”等产品力方面进行大幅改进。

原因2:对于火锅个性化的口味的提供,存在供应链困难。

海底捞的创始人张勇早些年曾表示,“如果一个菜好吃,但是这个菜的供应链太复杂的话,我会考虑放弃。”

对于全球拥有上千家门店的海底捞,产品要照顾大多数人的口味。如果产品过于个性化,无疑会加大供应链的难度,会影响正常运营及带来食品安全等问题。

从表面上看,以上两点原因似乎让“个性化”及口味成为一种不必要或者无法做的选择。

同样,海底捞的“价格高”也是近年来被消费者“吐槽”最多的一个点。

尤其是在当今这个既要好,又要性价比高的大环境下,海底捞高端定位及价格也是一个无法绕过的问题。

海底捞2017年-2023年人均消费

海底捞从2020年人均113元到2023年的99.1元,表面看在不断进行价格调整,价格已经回归到2018年左右的水平,实际上背后的原因是海底捞近3年来大规模在二三线城市开店,导致的客单价自然下降。2023年上半年,海底捞收入超过78%来自于二三线城市,三线城市客单价高达96元。而根据美团平台的大数据,二三线城市的火锅人均单价基本稳定在80元左右,海底捞并无价格竞争优势。

上市后的海底捞,为了应对股民的回报、适应资本的规则,追求利润最大化及快速发展都不可避免,这就决定了海底捞不得不维持较高的毛利水平。

一方面快速扩张会带来经营风险。例如海底捞2021年的急速扩店,随后又实施啄木鸟关店裁员计划,从而带来巨大亏损,这都是快速扩张带来的副产品。

另一方面,经营的正规化、规模不断长大的海底捞,也带来了成本的提高,海底捞在总成本领先方面与竞争对手相比并不突出。

然而从大消费环境及客户需求端看,“个性化”的产品和“追求性价比”似乎正在成为另一种强势的声音。

当前火锅消费者、尤其是年轻人群体对于精细化、特色化等因素的追求不断发展,所谓产品主义的回归,也代表了消费趋势中的另外一面,就是对于工业化、标准化带来的“统一而无特色”的一种对抗。

同时,经历了三年疫情的人们,在消费上更加谨慎,对于价格敏感度也越来越高,追求性价比甚至低价正在成为一种趋势。

如果海底捞的始终缺乏性价比,很难成为中国消费者心目中的国民品牌。且在中国经济已经从过去的中高速增长到缓慢增长的大趋势下,火锅行业也将进入存量时代,在这个大的时代背景下,低成本、高性价比或许才是海底捞未来成就千亿的王牌战略。

瑞幸用9.9元价格的咖啡向星巴克提出了挑战,在疫情前甚至疫情三年中,星巴克或许认为瑞幸与星巴克的客户是平行线,并未给星巴克带来了威胁。当2023年,瑞幸的总营收超过星巴克时,如今的星巴克也感受到了巨大的压力。

口味大众化、价格居高不下,海底捞紧靠“顾客的综合服务优势”,能稳超胜卷的应对消费趋势的新变化带来的挑战吗?

近期,海底捞用子品牌“嗨捞火锅”,进入了大排档市场进行试水,也可以试做多“性价比”市场的一种策略性的尝试。不排除这个模式成功后,海底捞通过副牌进行终端市场的覆盖。

二是因应客户需求变化,进行变革与创新的挑战

前文中的挑战,主要是面对竞争和消费者的,这些都并非根本。

任何组织真正的挑战,都主要来自于内部。无论你有多少资本,你做了一个怎样宏大的战略布局,企业的根本是始终能够因应客户的需求变化不断做出变革。

变革对于一家小企业或者一个挑战者来说是必须做的事,而对于海底捞这样已经长大的企业和行业的既得利益者,变革和创新则往往变的更加困难。

海底捞的确没有停止创新的脚步,但是自从2018年上市到今天,海底捞大多停留在战术层面的被动式的创新,主要还是体现在做营销、做品牌和做服务上面,在菜品研发创新、经营战略创新、供应链机制效率提升、成本控制、企业文化升级进化等层面上并未有脱胎换骨的改变。

作为一家目标千亿甚至有更大雄心的企业,对于未来的火锅餐厅应该成为什么样?火锅产品力的研发上、新产品线的破圈布局上、客户体验上、是否有创新举措?如何打造安全稳定高效且低成本的供应链系统?这些才是火锅诗外的功夫所在。

在产品研发创新上,海底捞对标的不应该是那些平庸的企业,而应该是星巴克、肯德基、麦当劳多年保持长盛不衰的餐饮王者。

例如:早在2017年,星巴克就在上海推出了“海外臻选烘焙工坊”,这家店面不仅为星巴克创造了品牌效应,也实实在在的为产品线的延展、研发创新提供了实践阵地。

2024年,星巴克投资15亿元建设的星巴克中国咖啡创新产业园亮相,从“生豆到咖啡”,包括咖啡工厂、整合物流中心、咖啡之旅体验中心,又做了一次有价值的创新探索。这背后同样深藏着星巴克的决心与创新探索。

海底捞2022年开始也做了诸多创新尝试,包括特色主题店“牛肉工坊”,在青岛李沧万达店开出了一家“海鲜工坊”店。但以上的门店还是在策略和战术层面的创新。一家已经营收超过400亿元,且处于遥遥领先的地位的企业,在“产品创新和研发布局上”,还基本处于和同行一个水平。

苹果的创始人乔布斯曾经说过这样一段话:“一些科技公司在市场上取得了垄断地位,就不再重视产品的提升,营销人员逐渐掌握了公司的话语权,失去了创新精神后逐渐走向失败。”

虽然,乔布斯讲的是科技公司,但是或许对于所有行业都有借鉴意义。

海底捞上市以后,为了应对资本市场,更多的是不断的扩张,不断的提高盈利能力。而一家已经形成了绝对领导者的企业,如何在创造客户价值上、如何在产品研发创新上不断颠覆自己、改变行业,才是企业走向伟大的更重要的战略。

围绕客户的呼声,如何破解高价之困,如何破解口味个性化与标准化的难题?如何针对不同的市场采取不同的价格策略?这些都需要海底捞从战略的高度上深思与破题。

30岁的海底捞,需要对客户需求和消费趋势的深刻洞察,更需要对自身是否已经有了“形式主义”、“教条主义”及组织是否形成了“因循守旧、缺乏创新”的惯性做一次全面的体检。

尤其是海底捞企业文化和价值观的升级和进化。当一家企业走过了30年,成长到千亿规模,唯有企业文化和价值观才能让企业生生不息。

海底捞过去的成功,在于通过其“极致的服务”,为品牌注入了人文精神,因此才能与亿万消费者共鸣,被认同和追捧。

但值得警惕的是,这种人文精神可能会因为追求短暂的营收增长和利润而被抛弃。而富有人文精神、拥有不断改变和追求极致的文化底色,才是海底捞能够基业长青的根本。

笔者认为,企业运营有五个境界:有名无实、名不副实、名副其实、实盛于名、无名之王。

已经进入30岁的海底捞,不应沉迷于过去的辉煌业绩和名声,应该能够审视自己的问题,以“归零”的心态,不断做出变革和改变。

海底捞成为一家千亿级企业,不是企业追求的目标,应该成为其经营的顺其自然的结果。

企业不断长大、走向千亿规模固然值得奋斗,但这也不是一家伟大企业经营的目的和核心,企业经营的目的是持续创造客户价值。

因此,海底捞要做的、也是最重要的一点就是不断创新、超越已经“功成名就”的自己,始终实现“实胜于名”。

因为只有实胜于名,甚至追求无名之王,才能让海底捞基业长青。

“不谋万世者不足谋一时。不谋全局者不足谋一域”。作为企业经营者,站的更高,才能看的更远,做的更大。

卓越的企业家,都是企业战略家。

本文图片来自网络,配图仅作参考,无指向意义及商业用途